Lâché par la Warner, l’ex-pape du blockbuster d’action tourne aujourd’hui ses films à l’écart du Big Business. Cannes s'apprête à découvrir The Nice Guys et c'est précisément sur le plateau de ce film qu'on a retrouvé sa trace. Portrait in situ.

A Hollywood, tout a changé. Les stars ne sont plus le produit d’appel numéro 1 et les producteurs caractériels à cigares ont été remplacés par des comités d’actionnaires. Les studios ont trouvé une solution pour rediriger les recettes des films directement dans leurs caisses : court-circuiter les intermédiaires, mettre fin à leurs contrats à huit chiffres. Le ménage se fait en coulisses, à grands coups de balais. En 2006, l’industrie tressaute lorsque Paramount refuse de renouveler le contrat qui l’unit depuis quatorze ans à Tom Cruise. Raison invoquée par le boss Sumner Redstone ? Le comportement de plus en plus erratique de la star. Rien à voir, officiellement, avec le fait que Cruise ressortait de l’expérience Mission Impossible 3 deux fois plus riche que le studio… Peu après, Disney se séparait de Robert Zemeckis et l’indéboulonnable duo Ron Howard-Brian Grazer était prié de déménager du backlot d’Universal.

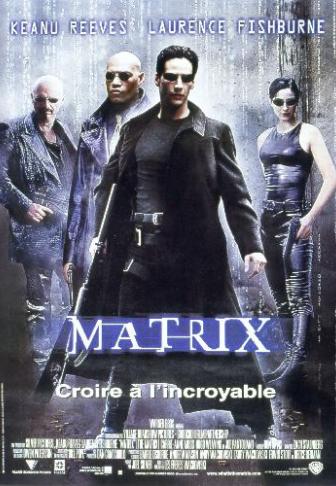

Mais le divorce le plus résonnant survient en 2012 lorsque la Warner rend sa liberté à Joel Silver. Pendant vingt-cinq ans, Silver mit son inimitable griffe sado-macho au service du studio, usinant une ribambelle de hits à gros budgets (de L’Arme Fatale à Sherlock Holmes en passant par Matrix) qui racontent en creux les grandes mutations du film d’action. Il contracta au passage une réputation de despote abusif (maintes fois parodié au cinéma, de Swimming with Sharks à True Romance) et de panier percé au train de vie démesuré, collectionnant les bâtiments de Frank Lloyd Wright comme d’autres les albums de timbres (son credo : « Je ne fais pas de l’Art, j’en achète »). Volcanique, charmant, Silver était notamment connu pour dorloter les femmes des hommes avec qui il voulait rentrer en affaire. « Il les emmenait faire du shopping, décorait leurs maisons, et s’achetait ainsi les faveurs de la famille, » raconte Richard Donner, aujourd’hui l’un de ses ennemis déclarés. En 1999, Silver avait envoyé un de ses « minions » sonner à la porte du réalisateur des Arme Fatale pour le forcer à signer un document relatif à un projet sur lequel les deux hommes travaillaient. « Le type me dit : ‘si vous ne signez pas tout de suite, Joel ne vous parlera plus jamais’, confiait récemment Donner au Hollywood Reporter. Et il a tenu parole : on ne s’est plus jamais parlé. »

Tout au long de sa riche et prolifique carrière, Silver accumule les dettes, suscite haine et jalousie, brûle pas mal de ponts (Joe Roth, pour qui il produit Die Hard et Predator à la fin des 80’s, parle de son passage à la Fox comme d’« un cauchemar »)… Quand le deal avec Warner prend fin en 2012, facilité par une série de flops carabinés (Speed Racer, le Livre d’Eli), beaucoup se réjouissent de le voir repartir en bas de l’échelle, forcé de trouver des financements et de s’imposer par lui-même sur un marché devenu difficile. Le reste de la profession s’interroge : Comment un producteur-flambeur vivant au-dessus de ses moyens pourra-t-il survivre dans un business terre-à-terre qui a décidé de se serrer la ceinture ?

« Ça a été un peu dur de passer au système indépendant, de nous mettre à la page, mais aujourd’hui ça roule ! » rassure Joel Silver, 62 ans, qu’on retrouve métamorphosé sur le tournage à Atlanta du nouveau Shane Black, The Nice Guys. Visage émacié, ligne affûtée, il s’est débarrassé de son légendaire embonpoint. Mais il n’a rien perdu de cette verve intarissable qui le rend aussi divertissant que les films qui portent son nom. « Aucun studio ne me laisserait faire Matrix aujourd’hui, poursuit-il en se frictionnant les mains dans la nuit noire et glacée d’Atlanta. Ils ne comprendraient pas. Ou peut-être que si… Je ne sais pas. Mais c’est plus facile de fonctionner comme ça. A en juger par les e-mails de Scott Rudin à Amy Pascal, où il explique ne pas vouloir dealer avec les opinions et les gens de chez Sony, on comprend à quel point le vieux système des studios a fait son temps. » Silver a quitté Warner avec la « modique » somme de 30 M $, qui correspond au calcul des futurs royalties engendrés par les projets initiés sur place (le studio n’aura plus à lui verser sa part des revenus de l’Arme Fatale, Matrix & co), moins les dizaines de M $ de dettes qu’il ne leur a jamais remboursés. Personne ne donnait cher de sa peau jusqu’à ce qu’il annonce, en Avril dernier, une nouvelle source de financement en la personne du millionnaire Daryl Katz, patron d’une chaîne de drugstores. Un accord qui permet à Silver de continuer à vivre (et produire) comme il le faisait du temps de sa gloire, quand Warner lui allongeait de généreuses avances les yeux fermés. Joel ? « Warner a acheté les droits de distribution de The Nice Guys aux Etats-Unis, je me retrouve donc en affaire avec eux. Mais ils n’auraient jamais fait ce film par eux-mêmes. Sur Non-Stop, j’ai pris la décision de ne pas taper dans le moins de 17 ans… Mais The Nice Guys se passe à L.A dans les 70’s, c’est une comédie d’action avec du langage, des nichons et des gens qui fument. Les studios n’ont plus les couilles d’aller vers ça. »

L’autre gros morceau de Silver après Non-Stop fut cet autre Liam Neeson Movie signé du réalisateur de Taken, mais sans Liam Neeson : Gunman avec Sean Penn. Un flop sans appel, doublé d’un sévère cas de divergence artistique (Silver, opposé aux choix de Penn, finit par prendre ses distances). Aujourd’hui, dans le domaine de l’action, Joel suit les modes plus qu’il ne les initie. Mais il mise apparemment beaucoup, commercialement et émotionnellement, sur ses retrouvailles avec Shane Black, l’homme qu’il tient personnellement responsable de sa carrière. The Nice Guys est une nouvelle variation sur leur thème fétiche du Buddy Movie, avec Russel Crowe dans le rôle du détective dur à cuire et Ryan Gosling dans celui du loser attachant. Joel se souvient : « Fin 70’s, Walter Hill avait écrit ce pilote de série télé pour ABC : Dog and Cat, avec Kim Basinger et Lou Antonio. Ça a duré une saison. Kim et Lou jouaient deux flics. Il y a cette réplique que j’adore. Elle vient le trouver dans son appartement et lui annonce : ‘Je suis ton nouveau partenaire’. Ce à quoi Lou répond : ‘Ouais, bah je danse pas’. Et Kim lui dit : ‘Personne ne t’a invité’… Un dialogue 100 % Walter Hill. Juste parfait. Shane Black a acheté ce script pour soixante cents dans un magasin sur Hollywood Boulevard. Et c’est ce script de ‘Dog and Cat’ qui lui a inspiré celui de l’Arme Fatale. On a fait 48 Heures avec Walter en 82. Et on a tourné L’Arme Fatale en 87. De façon étrangement indirecte, le premier a directement inspiré le second. Je fais toujours le même film, encore et encore, reconnaît-il dans un petit sourire coupable. Et tant que les gens ne seront pas lassés, je continuerai de le faire. 48 Heures se situait à Los Angeles en 82. Celui-ci se déroule à L.A en 78, quelques années plus tôt. Sherlock Holmes, c’est le Londres de 1891… A chaque fois, c’est la même vibe : on commence par quelque chose de familier, on fait grandir la relation entre les deux personnages, et le film devient de plus en plus énorme à mesure qu’il avance. » Il fait toujours le même film, encore et encore. Et tant qu’on lui donnera l’argent, il continuera de le faire.

Commentaires