Qui est vraiment le réalisateur de Precious, Paperboy et Le Majordome ?

Ca a commencé par un malentendu. Precious était une variation bis et trash sur un drame social à la Ken Loach. Le premier long de Lee Daniels, réalisateur quasi inconnu, plongeait le spectateur dans un ghetto de Harlem pour suivre une jeune obèse, violée par son père crackhead et tabassée par sa mère alcoolique. Comme Daniels n’aime pas la demi-mesure, il ne s’arrêtait pas en si bon chemin : dans une école pour déclassés, elle découvrait que le monde peut aussi être un univers merveilleux avec Mariah Carey en mère Térésa des cassos et Lenny Kravitz en infirmier (du cœur). Malentendu ? Dès ce premier coup d’éclat, pour beaucoup insupportable, on ne voyait que le racolage sentimental, la glauquerie infernale (le fameux plan de coupe sur le lard qui grille pendant qu’elle se fait violer par son père – beurk) et l’outrance dégénérée. Tout ce qui allait faire la puissance de feu du cinéma de Daniels, mais qui cache toujours sa véritable ambition. Precious mélo putassier ? Oui. Mais pas que : derrière le coup de boule trash se cachait un conte cruel, un film social-sombre qui osait des trucs jamais vu à Hollywood, rentrait dans le bazar mental d’une victime (qui se voyait en star de la breakdance, ou faisait défiler sur les murs de sa chambre les icônes de la contre culture black) et explorait les zones grises de la conscience afro-américaine. Le film marquait en tout cas la naissance d’un cinéaste. Pas forcément aimable (ouh là, euphémisme), mais percutant. Un type avec une voix particulière, qui cherche moins à dialoguer avec son spectateur qu’à lui en mettre plein la tronche.

Oprah Winfrey : « Ce n’est pas la couleur de la peau qui détermine l’esprit de l’œuvre »

Du cinéma qui tâche

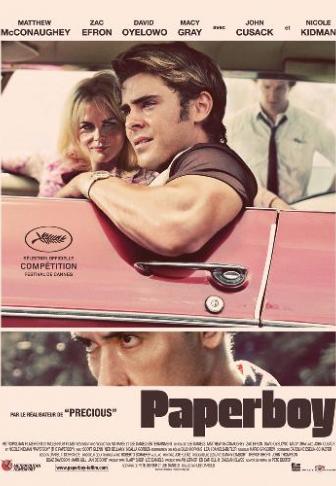

Vint Paperboy, histoire de journalistes dans le sud américain des 60’s, autour de l’assassinat du shérif et de son tueur présumé (John Cusack) que des pisse-copie et une bimbo (Nicole Kidman) veulent innocenter. Pour ceux qui aimaient le bouquin de Pete Dexter, le film était une torture (la voix off dévoyée, le changement d’angle du film, le côté queer et racoleur). Daniels affirmait surtout, de nouveau, sa vulgarité décomplexée, avec LA scène de pipi sur Zac Efron, Kidman en pute sudiste et une séquence sado-maso très dérangeante… Si le film, avec sa voix off hors sujet, son enquête nulle, ses ellipses ratées, était horriblement structuré, il réussissait tous les morceaux de bravoure et de malaise. Présenté à Cannes, il fut l’électro-choc d’un festival neurasthénique, et la réputation de Daniels était faite. On était à ce stade obligé de reconnaître que ce type avait un sacré talent. Pour ne pas passer inaperçu, mais aussi pour faire du cinoche. Du genre qui tâche, qui provoque et qui secoue. Pendant le festival, on le voyait chercher les coups, demander aux journalistes présents s’ils aimaient son film, affirmer sa gay-trashitude (« j’ai fait Paperboy parce que je suis un cinéaste black et gay ») et s’amuser des réactions effarouchées du public. Le malentendu s’était dissipé pour de bon : 1/ Lee Daniels n’a peur de rien ni de personne et 2/ c’est un cinéaste de l’outrance, de la provoc mais surtout, un polémiste. Quelque part entre le premier Almodovar, Russ Meyer et Melvin Van Peelbles. Ou alors, le Verhoeven de la cause black ; le Oliver Stone des droits civiques. Le Spike Lee d’aujourd’hui ?

La subversion tranquille

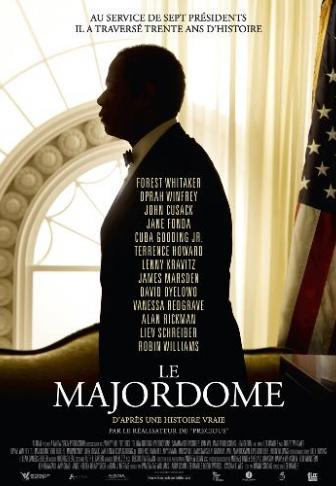

Rentre-dedans, jusqu’au-boutiste au lyrisme à l’aveugle – chaque film pourrait avoir pour épigraphe la citation de Sapphire dans le roman Precious : « la réalité je sais ce que c'est et c'est une belle salope » - Daniels semble s’être pourtant assagi. On entend certains journalistes expliquer que son Majordome prend trop de gant, que la fable est lisse…. Comme si le cinéaste vénère, arrivant sur un terrain plus affectif, mettait à distance son propre monde. Si le film ne provoque pas les mêmes chocs esthétiques et visuels que ses deux précédents longs métrages, si les morceaux de bravoure sont moins percutants, c’est que dans Le Majordome, Daniels dit les choses frontalement, et s’y tient. Pose des questions qui finalement sont peu présentes au cinéma : Qu'est-ce que l'Amérique a fait des blacks ? A quoi ressemble leur héritage culturel (d’où l’importance de la relation père/fils dans le film) ? Quel est leur pouvoir, leur place dans le système ? C’était déjà en filigrane dans ses deux précédents films, mais là, il s’agit d’une fresque classique, shootée avec des filtres sépia et un sens du montage balèze, avec des stars dans tous les cadres. Sagement, tranquillement. Et en même temps très remonté. Parce que ce qu’affirme Daniels ici, c’est que l’Amérique raciste s’est construite contre les Noirs, ou sur leur dos, comme l’assène la scène d’intro programmatique. Les héros ne sont plus des marginaux, mais des Blacks ordinaires qui cherchent juste à exister.

REVIEW - Le Majordome : une vision plus noire de l'histoire américaine

C’est peut-être le moment de parler des acteurs parce que Daniels est aussi un extraordinaire directeur de comédiennes. Deux actrices (blacks) lui doivent leur Oscar. La première, Halle Berry, pour sa prestation – et sa scène de cul démente avec Billy Bob Thornton – dans Monster’s Ball (que Daniels avait conçu et produit). La seconde, Monique, pour Precious. Ce que faisait Kidman dans Paperboy était à la limite du suffocant et pour le public américain, voir Oprah sucer les bouteilles de Jack et tromper son Majordome de mari ne doit pas être très normal.

Pas très normal. Anormal même. En dehors de la norme. Au fond, c’est peut-être la meilleure définition du cinéma de Lee Daniels.

Gaël Golhen

Commentaires