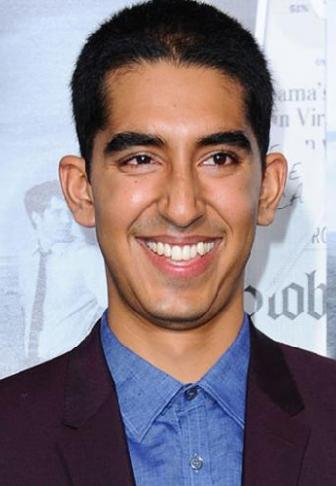

L’homme est un singe pour l’homme. Suivant cet adage, Dev Patel fait son entrée dans la cour des grands avec un exercice de style dédié aux genres auxquels il a toujours aspiré.

L’homme-singe, c’est Dev Patel. Ou plutôt le “Kid”, ce combattant clandestin qui court après le rêve de voir couler le sang des assassins de sa mère : un flic véreux et un gourou en plein power trip. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil asiatique ; une vendetta comme on en a déjà vues chez Park Chan-wook ou Kim Jee-woon. Pourtant, Dev Patel fait de ce premier essai un terrain de jeu parfait pour ses expérimentations.

Parce que pour un premier film, il fallait frapper fort – surtout quand on sait que Monkey Man aurait dû être cantonné à une sortie digitale. Dev Patel devait se montrer à la hauteur de son objectif : faire du cinéma, du vrai. Et on peut dire qu’il a réussi son coup. Infusée des arômes du thriller coréen, d’un stoïcisme johnwickien et même d’un peu du glauque de Jordan Peel (qui produit le film), Monkey Man, c’est un film somme, témoin de la cinéphilie toute adolescente d’un fils d’immigrés qui rêvait de voir des héros qui lui ressemblent, et qui, à défaut d’en avoir trouvés, a pris les choses en mains. Ou plutôt, aux poings.

Rixes alambiquées, check. Effusions de sang, double check. Les pré-requis du revenge movie sont respectés. Pourtant, avec cette plongée dans la société indienne moderne, Dev Patel a aussi l’occasion de tester les limites du genre. Le Kid se bat pour sa mère, et l’acteur-réalisateur utilise cet arc pour se poser en cobaye dans son propre laboratoire. Le corps du “slumdog millionnaire” (qui a bien changé, et ça n’est pas pour en décevoir certains et certaines), est marqué, rudoyé, esthétisé jusqu’à la moelle. Mais le corps dont on parle, c’est aussi celui des marginaux, des gens d’en bas ou d’à côté, de la ruelle, pour ne pas dire du caniveau. Le revenger anonyme devient l’avenger des bas-fonds.

Une étude sociologique bienvenue parce qu’elle a le mérite de donner une profondeur au modèle institué par Keanu Reeves, mais qui pêche un peu en ce que Dev Patel, (très) bon élève, a peut-être voulu trop en dire sur le coming-of-age d’un orphelin, l’injustice du système de castes et la nécessité de l’inclusivité. Bien-pensance honorable, car fondée sur des réalités sociales, mais qui agite le drapeau du pathos avec un zèle exagéré, qu’on lui pardonne cependant.

Après tout, c’est un premier film.

Dev Patel adore John Wick, mais “la base de tout ça, ce sont les films coréens"

Commentaires