-

Il y a quelque chose de Luis Bunuel dans le parcours de Paul Verhoeven. Pas seulement à cause de son goût de la provoc, de sa volonté jamais rassasiée de choquer le bourgeois, mais aussi pour sa facilité à se mouvoir d’une industrie cinématographique à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un style à l’autre, sans jamais perdre son identité en chemin. Bunuel aura été tour à tour avant-gardiste parisien dans les années 20, réalisateur de mélos dans le Mexique de l’après-guerre, auteur révéré dirigeant les plus grandes stars françaises des années 60-70 ? L’itinéraire de Verhoeven lui fait écho, le « Hollandais violent » ayant lui aussi passé sa carrière à se métamorphoser. D’abord chef de file du cinéma néerlandais des seventies, puis artisan de blockbusters rutilants à Hollywood, le voici depuis peu réinventé, à la surprise générale, alors qu’on ne donnait plus cher de sa carrière après le long silence qui avait suivi Black Book, en cinéaste bien de chez nous, tournant des drames césarisés avec Isabelle Huppert. Sa logique de dynamitage du cinéma américain avait été si loin, avec Showgirls puis Starship Troopers, que les décideurs hollywoodiens lui avaient demandé d’aller voir ailleurs. Les Français, eux, ont tellement aimé le voir détourner les poncifs du cinéma hexagonal dans Elle qu’ils en redemandent.

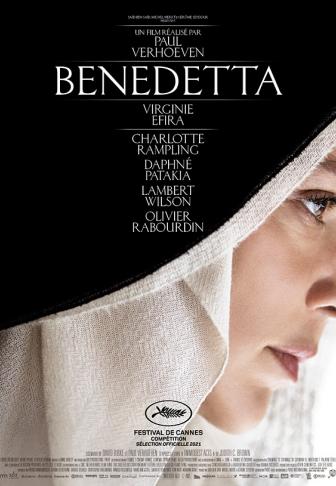

Cette capacité d’adaptation, qui tient presque de l’entrisme, est assez impressionnante, et, après Elle, voici Benedetta, toujours produit par Saïd Ben Saïd (le grand artisan de cette résurrection artistique), qui s’offre à nous dans des habits très chics de « film à César » : casting luxueux emmené par la plus grande star féminine du moment (Virginie Efira), reconstitution d’époque fastueuse… Benedetta a la facture d’une grosse production historique propre à séduire l’Académie, quelque part entre Tavernier, Le Nom de la Rose et les Polanski tardifs. Mais parler d’académisme serait aller un peu vite en besogne, le film tenant en même temps à fond son programme de « Verhoeven movie » gaillard et déchaîné, nourri d’anarchisme anticlérical, farci de scènes chocs, dénudant allégrement ses actrices, dans un pandémonium qui ne ressemble pas franchement non plus au tout-venant du cinéma d’ici. Un pied dedans, l’autre dehors, Verhoeven s’adapte aux us et coutumes du pays qui l’accueille, tout en enfonçant le clou d’obsessions très personnelles, un sourire sardonique aux lèvres.

Mais reprenons : à l’origine de Benedetta, il y a un livre de Judith C. Brown, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne, qu’à fait découvrir à Verhoeven son vieux copain scénariste Gerard Soeteman. L’ouvrage raconte la vie de cette religieuse italienne du XVIIème siècle qui, au couvent de Pescia, en Toscane, tombait régulièrement dans des extases mystiques, conversait avec Jésus, fut prise pour une sainte, puis soupçonnée d’être une affabulatrice, avant de choquer les autorités religieuses quand furent découvertes ses relations sexuelles avec une autre sœur du couvent, Bartolomea (interprétée dans le film par la stupéfiante Daphné Patakia). Verhoeven y a trouvé la matière d’un nouveau portrait de femme insaisissable, impénétrable. Une sœur de la Jennifer Jason Leigh de La Chair et le Sang, de la Sharon Stone de Basic Instinct et de l’Isabelle Huppert de Elle. Benedetta ment-elle (à elle-même et à ses supérieurs) quand elle raconte ses rencontres avec le Christ ? Manipule-t-elle pour gravir les échelons du pouvoir et s’abandonner ensuite en toute impunité aux plaisirs de la chair ? La première fois qu’elle entre en transe, en tout cas, c’est lors d’une représentation théâtrale, Verhoeven suggérant d’emblée que ses visions sont peut-être un leurre, une mise en scène. Ou alors la conséquence de pratiques religieuses d’abord pensées comme un spectacle. Avec son ironie habituelle, le cinéaste ne tranche pas. Ce qui le fascine au fond chez Benedetta, comme chez toutes ses héroïnes, c’est leur capacité à manœuvrer et à survivre dans un monde inique, violent, autoritaire. Peu importe que la religieuse mente ou soit sincère, du moment qu’elle résiste et affirme sa liberté. Et qu’elle prend, au passage, un peu de plaisir.

C’est une excellente histoire, dans un registre historique et romanesque à la Black Book, que Verhoeven raconte dans un crescendo assez maîtrisé, servi par des comédiens en grande forme (Lambert Wilson est savoureux en Nonce faux-derche et Charlotte Rampling, en abbesse sceptique, retrouve l’aura vénéneuse de ses grands rôles). Plutôt bavard, le film a d’abord un peu de mal à sortir de ses gonds, Verhoeven peinant parfois à trouver des solutions visuelles excitantes pour dynamiser des scènes explicatives, mettre en branle une très riche matière thématique – ce qui déçoit forcément de la part d’un cinéaste dont les meilleurs films ont toujours été portés par une forme de démesure barbare, et donnaient l’impression de jaillir de lui de façon pulsionnelle et incontrôlée. Mais Verhoeven cherche, essaye, convoquant à l’occasion des visions de cieux rougeoyants à la Mario Bava, et finissant par se déchaîner dans le dernier acte, où la multiplication des personnages et des péripéties (en plus du procès de Benedetta pour lesbianisme, l’épidémie de peste menace aux portes de Pescia) lui permet de déchirer pour de bons les coutures du film à costumes. Sans retrouver bien sûr la furia terminale de La Chair et le Sang (son chef-d’œuvre dans le registre médiéval et, sans doute, son chef-d’œuvre tout court), il organise un chaos jouissif, où triomphent ses manières iconoclastes. Ses provocations paraîtront parfois un peu faciles (la statuette de la Vierge transformée en sex-toy), mais, après tout, il n’a jamais été réputé pour faire dans la dentelle. Dans une des premières scènes du film, on voit un spectacle de rue, où un comédien perché sur une estrade est poursuivi par des assaillants grimés en squelettes. L’homme pète sur une torche pour faire jaillir des flammes et repousser ainsi ses adversaires. La foule s’esclaffe et en redemande. Paul Verhoeven, moraliste autant qu’entertainer, est comme cet amuseur public. A 82 ans, il continue de péter le feu.

Benedetta

Benedetta