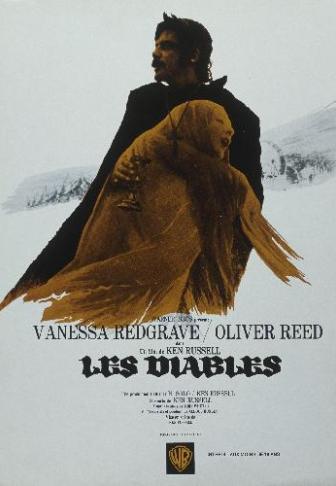

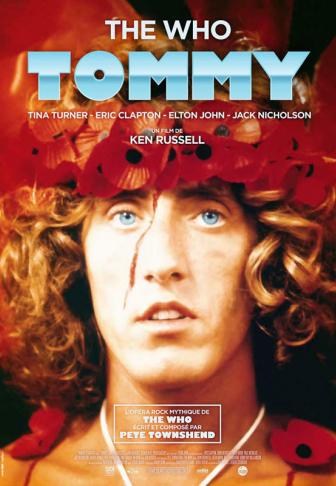

Il aura fallu l’annonce de sa mort, à l’âge de 84 ans, pour rappeler l’importance de Ken Russell qui a marqué son époque aussi sûrement qu’Antonioni dans les années 60, mais en plus amusant. Pour moi, qui me suis initié au cinéma au début des années 70, il était un phare, et je guettais ses films avec la même expectation que ceux de Sam Peckinpah ou Nicolas Roeg. Il faisait partie de ces expérimentateurs qui ont profité du vent de liberté caractéristique de l’époque pour repousser les limites de ce qu’il était jusqu’alors permis de montrer.Après des débuts comme photographe, il a réalisé pour la télé anglaise des documentaires sur les musiciens classiques avant de passer au long métrage en 1969 avec Love, adaptation d’un roman de DH Lawrence qui lui a valu une nomination aux Oscars et un oscar pour son actrice Glenda Jackson. Etude de mœurs autour de deux couples au début des années 20, le film avait beaucoup marqué par son utilisation généreuse de la nudité, mais la scène de lutte entre Oliver Reed et Alan Bates est restée dans l’histoire comme la première à représenter des full frontal masculins. Russell a ensuite poursuivi son exploration des vies sentimentales et sexuelles de musiciens classiques (Tchaikovsky, Mahler, et plus tard Liszt) , avec un style baroque et débordant qui ont attiré sur lui des tirs nourris de DCA critique, particulièrement dans son pays. Mais c'est avec Les Diables, évocation d’une affaire de sorcellerie dans un couvent en France, qu'il réalise son chef-d’œuvre. Evidemment, les autorités religieuses voient d’un mauvais œil les scènes décrivant l’usage pas très catholique des crucifix par des nonnes en proie à la frustration et à l’hystérie. Les réactions sont si violentes que le film sort dans des versions expurgées. Des années après, on pouvait redécouvrir subrepticement des versions plus complètes, mais le film reste rarement montré. En France, on a pu le voir en 1997 à Gerardmer, avant sa diffusion sur une chaîne câblée, et pour ceux qui ont eu la présence d’esprit de l’enregistrer, c’est à peu près la seule trace « domestique » du film. Warner, qui en possède les droits, ne l’a jamais sorti en DVD par peur des réactions religieuses. Mais une rumeur récente fait état d’une imminente première édition.Vint ensuite Tommy. Avec ce film, Russell réalisait son plus gros succès commercial. Sur disque, l’opéra rock des Who avait des airs de saga et un semblant de fil narratif, mais son adaptation à l’écran ressemble beaucoup à une collection de video clips, chacun correspondant à une chanson. Le résultat contient quand même une quantité de délire visuel et sonore suffisante pour combler les amateurs de kitsch psychédélique. Russell y glissait quelques touches personnelles, comme lorsqu’il réglait ses comptes avec la publicité, un exercice qui l’avait dégoûté au point de lui inspirer la scène où Ann Margret, recouverte d’une purée de champagne et de haricots, chevauche un polochon géant. A l’aube des années 80, Russel poursuit ses outrances, mais s’essouffla un peu : Au-delà du réel est un amusant trip psyché ciblé new age, et Les Jours et les nuits de China blue sur une bourgeoise le jour/pute la nuit confine à la parodie (probablement à cause d’Anthony Perkins dans le rôle du curé lubrique). Avec Le repaire du ver blanc, il s’inspire d’un livre de Bram Stoker pour, volontairement ou non, jouer sur les deux tableaux de l’adaptation et de la parodie.Par la suite, il a eu de plus en plus de mal à trouver des budgets pour tourner au cinéma et s’est replié sur la télé et la vidéo.Comme souvent, ses meilleurs films sont ses premiers, mais ils ont exercé une influence majeure sur tout le cinéma de l’époque, pas tellement parce qu’on a cherché à l’imiter (c’était plutôt un exemple à ne pas suivre) mais plutôt parce qu’il a ouvert des portes. Immense respect.

Commentaires