Tous les matins, entre le film, l'interview et la star du jour, le point à chaud en direct du 74e festival de Cannes.

Film du jour : Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier (Sélection officielle en compétition)

Juste avant Benedetta, Julie aura réveillé la Croisette. Mais sur un registre très différent. Joachim Trier est un cinéaste sensible qui depuis trois ou quatre films ausculte notre génération angoissée, fouille les plis de sa crise existentielle. Même si on voit quelques seins à l’écran, il n’y a pas de nonne sadique ou de vice caché ici. Sa mélancolie douce se déploie sur des bandes-sons new-wave, son érudition se drape d’hébétude (la Julie du titre doit faire référence à La Nouvelle Héloïse de Rousseau). Bref, on pense plus à Baumbach ou Chazelle qu’au batave égrillard.

Après Oslo, 31 aout, déjà présenté à Cannes, Julie est son œuvre la plus aboutie. A partir d’un collage d'éclats intimes, il signe une grande fresque contemporaine, radiographie subtile des tremblements collectifs. Son héroïne est une jeune femme qui cherche. Un mec, une vocation, un métier, des réponses. Le bonheur. D’un lever de soleil sur Oslo à un autre, d’une soirée arrosée à un rendez-vous à l’hosto, d’une première étreinte amoureuse à un dernier baiser, le film colle à travers 12 instantanés aux Converse de cette trentenaire indolente. Elle est en plein tourment, et traverse au pas de course cette période de la vie où l’avenir peine à dessiner ses possibles. C’est précisément là que cette comédie romantique devient chronique de l’époque. Les titres des chapitres affichent la couleur : Julie parle des relations amoureuses à l’ère #Metoo, se confronte à la responsabilité de l’art face à la société, s’interroge sur la vertu de la fidélité à soi-même ou de l’engagement écologique...

Ca pourrait être ennuyeux, voire lénifiant et répétitif. C’est au contraire merveilleux, drôle, subtil et touchant. Pour deux raisons majeures : d’abord l’intelligence stupéfiante de ce type et son sens absolu de la mise en scène. Il y a une scène de fantasme à la poésie sidérante où le cinéaste arrête le temps pour suivre la rencontre de deux solitudes. Il y a des séquences au réalisme blafard qui voisinent avec des scènes à l’énergie pop irrésistibles et on passe de la romcom lumineuse au drame suédois dépressif avec une même facilité. Mais tout cela ne serait rien s’il n’y avait pas quelqu’un pour l’incarner. Renate Reinsve, inconnue jusqu’ici, est une Julie phénoménale, qui apporte ce qu’il faut d’aspérité, de spontanéité et de puissance à ce personnage. Elle confère surtout au film son arme absolue : l’extraordinaire authenticité et justesse de cette héroïne en quête.

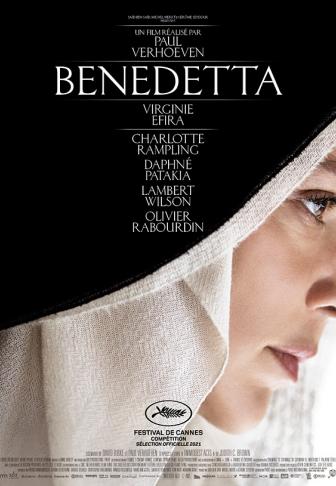

Abonnez-vous à la newsletter de Première pour recevoir notre récap quotidien en direct de CannesInterview du jour Paul Verhoeven, réalisateur de Benedetta (Sélection officielle en compétition)

Benedetta parle de sexe, de violence et de religion, soit la quintessence de votre cinéma ?

Paul Verhoeven : Oui mais je n’ai rien forcé. Sur la couverture du livre de Judith C. Brown dont Benedetta est l’adaptation, on peut lire : « La vie d’une nonne lesbienne dans l’Italie de la Renaissance. » Le caractère sulfureux devient un argument publicitaire. L’attraction physique très forte entre Benedetta et Bartolomea, la jeune fille qui intègre le couvent, me permettait de raconter une relation physique très forte dans un contexte où le monde religieux - donc politique - la rendait hors la loi. Benedetta tombe également amoureuse de Jésus, fait sa rencontre et atteint une sorte de pouvoir mystérieux. Je pouvais alors toucher le secret de la foi au sens le plus direct du terme. Benedetta a sa propre perception du Christ. Je l’impose visuellement au spectateur.

Comme souvent dans vos films, c’est le personnage féminin qui prend en charge le récit et doit assumer jusqu’au bout ses choix. Benedetta, peut-être un peu plus encore que les autres, les hommes restant majoritairement en périphérie.

P.V : Oui même si cela ne répond pas à une mode ou un geste politique type Metoo. Mes trois derniers films, Black Book, Elle et celui-ci ont, en effet, une femme comme personnage principal. Cela doit bien vouloir dire quelque chose. Mais quoi ? Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c’est que j’ai respecté ce qui est dans le livre de Judith C. Brown. Or, l’idée même d’une relation homosexuelle entre deux femmes dans l’Italie de la Renaissance, est suffisamment singulière en soi pour que j’ai envie de raconter cette histoire. A cette époque, l’homme était considéré comme supérieur à la femme. Saint Augustin a écrit quelque chose comme : « La supériorité de l’homme sur la femme est comparable à la supériorité de l’âme sur le corps. » Avec l’histoire de Benedetta et de son procès qui a suivi, nous touchons à un interdit absolu : le désir d’une femme pour une autre. L’âme, selon la philosophie l’époque, est absente de l’équation. C’est le summum de l’hérésie. Benedetta comme tous mes films, est guidé par mon immense respect pour les femmes en général. Depuis ma tendre enfance, j’ai tout le temps était entouré de femmes, même l’école publique où j’allais aux Pays-Bas enfant, était mixte. Il n’y a jamais eu vraiment de différence dans mon approche des personnages masculins et des féminins dans mes films. Si mes héroïnes sont fortes et prennent seules en charge leurs responsabilités, c’est naturel pour moi...

Vous évoquez le mouvement Metoo. Que pensez-vous de cette forme de combat ?

P.V : Il est juste. Si on peut le considérer excessif à certains endroits, il mérite d’être mené. Inconsciemment la domination masculine est tellement ancrée dans les esprits qu’il faut frapper fort. J’ai toujours fait attention à la façon dont mes acteurs comme mes actrices, étaient traitées sur mes tournages. Lors de la préparation de Benedetta, Virginie [Efira] et Daphné [Patakia] savaient précisément ce que nous allions tourner et comment je comptais les filmer. Si j’ai choisi une femme comme chef opératrice [Jeanne Lapoirie], au-delà du fait qu’elle est douée, c’était pour rendre les choses plus simples, les protéger. De cette façon aussi mon « regard masculin », comme on dit aujourd’hui se superpose à un « regard féminin ». Il y a une trentaine d’années, aurais-je trouvé aussi facilement une chef -opératrice ? Pas sûr... Tout va donc dans le bon sens.

Vous voyez-vous comme un cinéaste féministe ?

P.V : Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ce que je sais, c’est que mes personnages quel que soit leur sexe, se tiennent debout face à des mondes qui s’écroulent.

La star du jour : Satoshi Kon

Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paprika. Quatre films au compteur, mais quatre films géniaux (sans oublier la fabuleuse série Paranoia Agent), qui l'ont fait rentrer illico au panthéon du cinéma d'animation, avant même sa mort brutale en 2010... Satoshi Kon, l'illusionniste, documentaire de Pascal-Alex Vincent présenté dans la sélection Cannes Classics, est un film-carrière qui présente le réalisateur comme un mystérieux visionnaire perfectionniste au look de Frank Zappa, s'amusant à se travestir en femme dans des soirées... Le doc raconte aussi comment il emmena son médium dans des territoires inconnus, influençant à jamais la pop culture par ses visions fabuleuses et ce, même si ses films furent des flops. Un peu comme le Velvet Underground, tiens : la légende disait que leur premier album s'était vendu à peu d'exemplaires mais que chaque acheteur avait fondé un groupe. La vraie rock star de Cannes, elle était là aujourd'hui.

>> Satoshi Kon, l'illusionniste ou le portrait d'une rock star

Coup de chaud : l'angoisse covid

Le festivalier est un homme (ou une femme) comme les autres. Et depuis deux jours, il n’a que deux mots en tête : Variant Delta. La salle du Soixantième a ceci de particulier qu’elle est rarement remplie. Isolée à l’arrière du Palais, séparée des rues bondées, bien aérée, avec ses sièges espacés, c’est l’asile anti-covid idéal - on la recommande chaudement aux hypocondriaques, d’ailleurs. Quand on arrive pour voir le documentaire H6, on s’installe donc un peu trop nonchalamment sur une rangée réservée, sûr que personne ne viendra nous déloger. Le noir s’installe, la rangée se remplit et un groupe s’installe à côté. Un peu près, mais qu’est-ce qu’on risque ? Thierry Frémaux sans masque rappelle la nécessité de le porter tout le temps dans les salles, avant d’appeler l’équipe sur scène. Et là, le rang tremble. Notre voisine élancée dans une belle robe asiatique se lève et file sur scène. C’est la réalisatrice Ye Ye, venue présenter son film ultra immersif sur un service d’urgence de Shanghai. A partir de là, c’est le trou noir. La séance se transforme en trip 4DX. On ne sait plus si on était tétanisé par ce qu’on voyait à l’écran ou simplement flippé d’entendre la respiration de nos voisins. Les victimes du doc nous faisaient parfois moins peur qu’un début de toux sur la droite. Plus vraiment du cinéma, là. On a eu très très chaud.

La citation du jour : Valeria Bruni Tedeschi s'adressant à Pio Marmaï dans La Fracture

"Du haut de mon âge tu sais ce que je te fais ? Je t'encule à sec."

Révélation : Laura Wandel, la réalisatrice d’Un monde (Un Certain Regard)

A une époque où tout le monde filme tout et tout le temps, un lieu reste à l’abri des regards extérieurs: la cour de récréation. Avec son premier long métrage, Un monde, la belge Laura Wandel raconte ce monde à part, sa violence et sa cruauté impitoyable. On suit Nora, confrontée au harcèlement dont son grand frère est victime, tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frangin qui lui demande de garder le silence. Laura Wandel, fille d’un réalisateur de la télé publique belge, biberonnée au cinéma des Dardenne, de Chantal Ackerman, de Bruno Dumont et d’Abbas Kiarostami, raconte ce récit d’apprentissage à la hauteur de Nora. Le visage des adultes n’entrent dans le champ que quand ils se baissent pour lui parler. Et le thriller ultra-réaliste qui naît de ce procédé tout sauf artificiel vous serre autant la gorge qu’il vous paralyse d’effroi. Une candidate sérieuse à la Caméra d’Or.

L'image du jour : JCVD aime Premiere

Le son du jour : Teenage Kicks de The Undertones (Quinzaine des réalisateurs)

Premier long-métrage de Vincent Maël Cardona et film écrit collectivement (pas moins de six scénaristes), Les Magnétiques était projeté hier. Au début des années 80, Philippe (Thimotée Robart, l'autre révélation du jour) rêve d'ailleurs, d'une vie loin de la force gravitationnelle de son petit village de province et d'un grand frère qui l'empêche d'éclore. Au milieu de ce solide récit d'émancipation et d'histoire d'amour contrariée, une scène démente avec Teenage Kicks à fond les ballons dans un studio de radio. « I need excitement oh I need it bad/And it's the best, I've ever had. »

Commentaires