Rencontre avec le chef-opérateur de Gone Girl.

Première : Vous n'êtes pas le premier Cronenweth à travailler avec David Fincher.

Jeff Cronenweth : En effet, mon père, Jordan, qui était aussi directeur de la photographie [surtout connu pour son travail sur Blade Runner, ndlr], a travaillé avec David – ils se sont croisés lors de son passage chez Propaganda. Ensemble, ils ont fait plusieurs clips, dont un pour Michael Jackson, et quelques publicités. Je travaillais déjà à l'époque, en tant qu'opérateur caméra. Cela fait près de 30 ans, et je peux vous dire que David n'a pas beaucoup changé. Il était déjà très précis, très préparé, savait très bien où il voulait aller. Visuellement, il était au courant de ce qu'il était possible de faire, encourageant d'abord mon père, puis moi ensuite, à repousser nos limites pour obtenir des résultats spectaculaires. Cette exigence, que ce soit avec nous ou avec d'autres chefs opérateurs, est rapidement devenue sa signature.

Après les clips et les pubs, vous commencez à travailler sur ses longs-métrages. Sur Se7en, vous épaulez Darius Khondji, puis êtes crédité comme directeur de la photographie de la seconde équipe sur The Game, filmé par Harris Savides. Deux grands chefs opérateurs, mais aussi deux styles très différents...

Et deux hommes très généreux et très talentueux. L'univers de Darius était européen, tandis qu'Harris était plus américain – c'est vraiment par ces mots que je peux différencier leurs styles. Savides venait de la pub et du clip, avait bossé à New York puis Los Angeles avant de passer au long avec The Game, tandis que Darius avait des influences étrangères, qui m'étaient moins familières. Mais au bout du compte, tous les deux gardaient en tête que la lumière doit être un des outils du réalisateur pour raconter la meilleure histoire possible. Ce fut la même chose quand je travaillais avec Sven Nyqvist, un autre maître dont j'ai pu étudier la méthode – il utilisait, lui, une lumière plus naturelle, travaillant beaucoup avec les ouvertures, les fenêtres... Toutes ces expériences m'ont permis de trouver mon propre style.

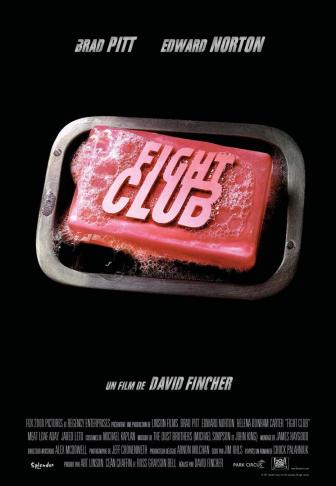

Vous passez ensuite au poste de directeur de la photographie sur Fight Club. Qu'est-ce que cela a changé dans votre relation avec le réalisateur ?

Déjà, ce fut une grande preuve de confiance ! Je me rappelle être allé chez lui, dans sa grande maison, et là il me tend à la fois le script et le livre en me disant : « lis ça, et dis moi si ça t'intéresse. » La seule chose que j'ai trouvée à dire fut : « attends... Tu me demandes de filmer ça pour toi ? » Je pensais qu'il voulait m'embaucher une nouvelle fois au sein de la seconde équipe ! Je n'aurais même pas eu besoin de lire le script, j'aurais tourné n'importe quoi pour lui, déjà à l'époque. C'est un réalisateur de talent, mais c'est surtout un metteur en scène unique. Il raconte des histoires comme personne, car pour moi il est le seul à le faire avec la perfection qui le caractérise. Il y a de grands réalisateurs, mais rares sont ceux qui vont aussi loin que lui... On a énormément travaillé en amont, utilisant le story-board et la pré-visualisation [technique permettant de composer des séquences entières par ordinateur pour anticiper les besoins du tournage le jour J, ndlr], surtout que nous allions proposer des choses inédites, visuellement parlant, avec les plans très fluides et ce fameux « Ikea shot » où les meubles de l'appartement d'Ed Norton sont labellisés avec leur nom et leur prix. En cela, Fight Club est un film très exigeant. L'accident de voiture final, où Tyler Durden demande à Jack de se laisser aller et provoque une sortie de route, nous a pris trois jours, dans quatre ou cinq lieux différents – nous avons même construit une fausse colline pour le plan où l'on voit la voiture glisser après avoir passé la glissière de sécurité... Il y avait tellement de couches à superposer à chaque fois, avec ou sans l'aide des effets spéciaux d'ailleurs, que la pré-production nous a pris beaucoup de temps, et nous prend toujours beaucoup de temps aujourd'hui encore. Mais David est un réalisateur qui veut absolument tout anticiper.

Quel est votre apport lors des périodes de préparation ou de tournage ?

David est un réalisateur qui sait ce qu'il veut, qui a une idée extrêmement précise de son cinéma, mais il n'hésitera pas à vous entendre et à aller dans votre sens s'il estime que votre idée est meilleure que la sienne. Il a une grande confiance en ses collaborateurs, et écoute nos suggestions. Sa phrase clef c'est : « montre moi en quoi ce que tu me proposes est mieux. » Sur le plateau, c'est un réalisateur qui encourage à aller toujours plus loin, à repousser les limites. Alors parfois, on va un peu trop loin. Sur Fight Club, j'ai dû retourner quelques plans que je n'avais pas assez éclairés. Je pensais que mon idée était la bonne, mais on s'est rendu compte que ces plans foiraient la continuité d'une scène à l'autre. J'étais prêt à prendre une soufflante, mais David m'a dit : « tu sais quoi ? On a simplement été un peu trop loin. C'est pas grave, on retournera demain... » Comme il veut toujours créer des visuels inédits et sans cesse nous pousser dans nos retranchements, forcément, des erreurs peuvent être commises. Mais c'est une condition qu'il prend en compte, et l'accepter, c'est faire preuve d'intelligence. Attention, on n'est pas des cow-boys, on ne jette pas l'argent par les fenêtres non plus ! Dans ce cas précis, c'était quelque chose qu'il était facile de rattraper le lendemain. Mais David sait que sans risque, il est impossible de repousser les limites...

Justement, est-ce que reformer la même équipe depuis The Social Network – vous à la caméra, Reznor et Ross à la musique, Kirk Baxter au montage – n'est pas un moyen de créer un univers de travail familier qui, s'il ne vous empêche pas d'expérimenter au maximum, permet aussi d'éviter ces erreurs, forcément moins régulières puisque vous commencez à tous vous connaître ?

Il y a une petite part de chance aussi, on est tous libres au bon moment d'un projet à l'autre, mais c'est sûr que cela facilite grandement les choses. Cela amène plus de confort, chacun connaît ses responsabilités, et ça lisse le processus créatif. Ce qui a vraiment marqué le tournage de The Social Network, c'est le degré d'efficacité qu'on a réussi à atteindre. On tournait beaucoup de prises, le scénario d'Aaron Sorkin était rempli de dialogue, et dès la pré-production, Fincher avait en tête les coupes qu'il allait faire au montage. Cela impliquait une cohésion entre nous tous, à toutes les étapes de la production du film, et a donc influé sur notre travail le jour J. Le meilleur exemple que je pourrais utiliser est celui du tournage de la scène d'ouverture, avec ce long tunnel de dialogue entre Erika (Rooney Mara) et Mark (Jesse Eisenberg), où les personnages se coupent constamment la parole. David savait quelles répliques allaient se chevaucher au montage. Ainsi, on a adapté notre méthode de tournage, en tournant à deux caméras les différents angles choisis par le metteur en scène (plans larges, plans serrés, gros plans) – ce qui est un vrai défi technique en terme de lumière, si on veut garder une luminosité cohérente entre chaque plan. En bref, pour chaque prise, nous avions deux angles différents – un pour le personnage qui parle (champ), un pour celui qui écoute (contre-champ). Ainsi, nous étions sûrs qu'au montage nous aurions une continuité visuelle entre tous les angles choisis, ce qui allait permettre à David de travailler sur une même prise, où il avait eu exactement ce qu'il voulait en terme de chevauchement, plutôt que de se tirer les cheveux à essayer de faire coïncider deux prises différentes. Ce qui inévitablement ferait pêcher la scène en terme de fluidité. Au final, en tant qu'équipe, on avait accompli quelque chose d'important, on avait passé un cap.

Les circonstances du tournage de Millenium ou de Gone Girl étaient bien entendu différentes, les rythmes également, les univers encore plus. Mais on s'améliore, individuellement et en équipe, indépendamment du style que l'on adopte ou de l'histoire que l'on raconte. Peut-on parler d'automaticité, notamment entre vous ? Vous travaillez ensemble depuis longtemps maintenant...

Je comprends David peut-être plus vite que tout le monde, mais il ne cesse de me surprendre, de m'étonner et de se surpasser. Il faut savoir anticiper et lever tous les lièvres. Parfois, tout fonctionne et ce que je prépare correspond parfaitement avec ce qu'il avait en tête. Mais je le connais... On peut avoir tout prévu, et il peut décider de tout bouleverser au dernier moment... On est souvent sur la même longueur d'onde, mais je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle idée.

On voit souvent les sources lumineuses – phares, néons, écrans d'ordinateur... – dans les plans des films que vous avez tournés pour David Fincher. Je pense surtout à Millenium et ses longues séquences de recherche dans des bureaux remplis de lampes. Comme si vous vouliez souligner la véracité et le réalisme des séquences, et alimenter l'impression d'ultra-précision qui se dégage de ses longs-métrages...

En effet, c'est avant tout une question de réalisme. C'est vrai pour tous les films que j'ai faits pour lui. Dès Fight Club. Nous tournions dans des endroits assez peu éclairés, avec peu de lumière, et nous voulions retranscrire cette atmosphère-là. Nous faisions avec ce que nous avions pour créer de la dramaturgie, ce qui n'est pas souvent facile lorsqu'on dispose de peu de luminosité... Mais c'est la crédibilité qui doit l'emporter. Il faut que le public croit à ce que nous lui racontons visuellement, donc utiliser une lumière qui serait totalement hors sujet, surtout dans des caves et des extérieurs de bar, la nuit, aurait complètement dérouté les spectateurs. Donc, en poussant cette logique, introduire les sources lumineuses dans le plan me paraît parfois nécessaire. J'essaie de ne pas rompre le lien entre le public et l'histoire que nous lui proposons, d'insuffler à tout moment une dose supplémentaire de crédibilité et de véracité, et avec cela en tête, je compose mes plans.

Il y a aussi un gros travail sur les intérieurs depuis The Social Network. C'est comme si le foyer devenait une source d'angoisse et de menace plus grande que le serial-killer de Se7en et Zodiac, ou le système que dénonce Tyler Durden dans Fight Club.

Les trois histoires tournent autour de cette idée d'aliénation, c'est sûr, et le foyer joue un rôle dans chacune d'entre elle. Après, en tant questoryteller, je me plie aux exigences de l'histoire. L'intrigue de Gone Girl tourne autour de cette femme qui disparaît du jour au lendemain, et le domicile qu'elle occupait avec son mari devient un lieu stérile, froid et vide, où toute notion de confort a disparu – il n'y a que dans les flash-back qu'on retrouve un peu de chaleur. La palette se rétrécit encore plus par la suite, lorsque Nick, le personnage de Ben Affleck, se cloître définitivement, et que seuls les flashes des paparazzi éclairent son environnement. Tout cela a dicté mon style, et David, en grand conteur, fait toujours passer la narration avant tout.

Comment vous ménagez-vous des espaces de liberté au sein d'un système qui suit des règles si précises ?

Dans les limites que nous imposent l'histoire et les exigences du réalisateur, on a toujours une liberté. Il peut y avoir cent manières d'éclairer une scène et de rester sur les rails imposés par la narration, sans abandonner une once de crédibilité. Lorsque je le peux, j'essaie d'intégrer dans une scène une manière d'éclairer ou de travailler que j'apprécie particulièrement, ou alors j'explore de nouvelles manières d'atteindre mes objectifs dans le cadre qui m'est imposé par l'histoire, le casting ou les circonstances. Sur The Social Network, nous avons dû beaucoup ruser, surtout lorsque nous tournions près d'Harvard, qui voyait d'un mauvais œil cette histoire d'élève qui escroquait plus ou moins ses camarades, et nous avait du coup interdit l'accès au campus... La scène où Jesse Eisenberg marche dans Cambridge non loin de l'université, nous avons dû la tourner très discrètement. Du coup, David a embauché un mime qui brandissait une source de lumière pour que l'on puisse obtenir l'éclairage qu'on voulait quand Jesse passait devant lui. On a fait le plan deux trois fois, et on a obtenu l'effet désiré. C'est aussi ça, tourner pour Fincher. Se débrouiller.

Fight Club fut tourné sur pellicule, mais depuis The Social Network, vous êtes passé au numérique. Quels changements cela implique-t-il ?

Honnêtement, pas grand-chose n'a changé pour moi depuis cette transition. On dort même un peu mieux ! Sans doute sommes nous devenus plus efficaces et décisifs, mais cela peut aussi être dû à toutes ces années passées à travailler ensemble, plutôt qu'au passage au tout numérique. Ou alors, c'est une combinaison des deux...

Son utilisation des effets spéciaux s'est intensifiée, mais se fait aussi de plus en plus discrète. Quel en est l'impact sur votre travail ?

Cela me permet parfois de gagner du temps. Je sais qu'au bout de la chaine, j'aurai la possibilité de retoucher un plan, de lisser une lumière. On fait moins de compromis, surtout. Ce que je préfère, c'est vraiment ceux que l'on utilise pour obtenir les effets les plus simples. Sur Millenium, il y a très peu d'effets spectaculaires, mis à part pour la scène de l'accident, à la fin du film. On a surtout rajouté de la neige, densifié le parc forestier. Dans The Social Network, ce sont les immeubles du campus d'Harvard ou la buée qui sort de la bouche de Jesse et Andrew lorsqu'ils discutent à l'extérieur un soir de grand froid... Savoir que je possède dans ma palette tout cet arsenal me permet de travailler plus efficacement, de faire l'impasse – toute proportion gardée bien sûr – sur un élément, sachant qu'en aval le problème sera réglé. Chose que l'on sait d'ailleurs très en amont, lors de la préparation. C'est un peu comme si le film était une addition de couches qui se superposent à chaque étape pour donner ce résultat final d'une richesse bluffante.

Interview Benoît Marchisio

Bande-annonce de Gone Girl :

Commentaires